本日、認定経営革新等支援機関に登録完了しました。業務の幅を広げ、これまでの経験を社会に還元したいと思います。

本日、認定経営革新等支援機関に登録完了しました。業務の幅を広げ、これまでの経験を社会に還元したいと思います。

今回は、税金関連の記事では無いですが、税金が支えている水道インフラに関する記事となります。

https://premium-water.net/feature/w20230516/

参考とした記事:水道水をそのまま飲める国は日本のほかに9か国?海外と日本の水道水について解説

皆さんは普段、水道の蛇口から出る水をそのまま飲んでいるでしょうか?きっと多くの人が「はい」と答えるでしょう。日本では、蛇口をひねれば安全な水が出てくるのが当たり前になっていますよね。しかし、実はこれ、世界的に見るととても恵まれた環境だということをご存知でしょうか。では、なぜ世界の多くの国では水道水を飲むことが難しいのでしょうか?日本の水道水が安全に飲める理由や、それを支える仕組み、そして今後の課題について、一緒に見ていきましょう。

世界には、水道水をそのまま飲める国が実はごくわずかしかありません。日本を含めても少数派です。そのほとんどは日本やヨーロッパの一部など、ごく限られた国々だけです。多くの国では水道の水をそのまま飲むことができず、飲み水には一度煮沸したり、市販のミネラルウォーターを利用したりするのが一般的です。旅行先で「現地の水道水は飲まないように」と注意された経験がある方もいるかもしれません。

どうして水道水をそのまま飲める国がそんなに少ないのでしょうか。大きな理由の一つは、水をきれいにする技術や設備が整っているかどうかです。水道水を安全に飲めるようにするには、高度な浄水設備で細菌や不純物をしっかり除去し、厳しい水質基準を守る必要があります。また、水を各家庭に届けるまでの配管も清潔に保たれていなければ、せっかく浄水場できれいにした水が途中で汚染されてしまう恐れがあります。こうした条件をクリアするのは簡単ではなく、予算や技術が不足している地域では、水道水をそのまま飲むのが難しいのです。

そんな中で、日本は水道水をそのまま飲める数少ない国の一つです。日本では各地に浄水場が設置され、水を徹底的にろ過・消毒してから家庭に送り出しています。水質検査も厳格に行われており、クリアな水を蛇口から得ることができます。「日本の水は美味しい」と海外から称賛されることもあるほどで、これは日本の水道に関わる技術者や関係者の長年の努力の賜物と言えるでしょう。

安全な水道水を維持するためには、実は「上水道」だけでなく「下水道」の管理も非常に重要です。上水道とは、飲み水として使うための水をきれいにして各家庭に届ける仕組みのことです。一方、下水道とは、家庭や工場などから出た汚れた水(生活排水や雨水など)を集めて処理し、きれいにしてから河川や海に戻す仕組みを指します。簡単に言えば、上水道はきれいな水を送り出す役割、下水道は使ったあとの汚れた水を回収して浄化する役割を担っているのです。

では、なぜ下水道の管理が水道水の安全と関係するのでしょうか。それは、水の循環を考えれば納得できます。私たちが使った水は下水道によって処理された後、最終的には川や海に放流されます。その川や地下水はまた別の場所で水道水の水源になります。もし下水道が整備されておらず、汚れた水がそのまま川や地下水に流れ込んでしまったら、水道水の元になる水源が汚染されてしまいますよね。そうなると、いくら浄水場で浄化しても安全な飲み水を得るのが難しくなってしまいます。

実際、世界で水道水が飲めない地域の中には、下水処理が十分でないために水源が汚染されているケースも多くあります。逆に言えば、日本で安全な水道水が供給できているのは、浄水設備の技術力だけでなく、下水道を含めた総合的な水管理が機能しているおかげなのです。水道水の安全を守る裏には、目には見えない下水道の働きがあるというわけですね。

日本では、長年にわたる上下水道の整備のおかげで安全な水を飲むことができています。しかし、近年その日本の水道を巡って新たな課題がクローズアップされてきました。それが、水道管の老朽化問題です。高度経済成長期(1960~70年代)に全国で整備された水道管の多くが、今まさに耐用年数を迎えつつあります。実は、日本中に張り巡らされた水道管をすべてつなぎ合わせると、地球を何周もするほどの長さになるのですが、そのうち相当な割合が何十年も前に敷設された古い管だと言われています。

老朽化した水道管を放置すると、さまざまなトラブルが発生します。例えば、管にひび割れや錆びが生じて水漏れが起きたり、最悪の場合は破裂して断水になったりします。皆さんもニュースで、道路から水が噴き出している映像を見たことがあるかもしれませんね。あれは地下の水道管が壊れたことが原因です。年間に全国で数万件規模の漏水事故が起きているとも言われており、これは放っておけない問題です。また、水漏れによって貴重な水資源が無駄になってしまうだけでなく、漏れた箇所から雑菌や汚れが水道管に入り込んで水質が悪化するリスクも考えられます。さらに、水道管だけでなく下水道の管も年月とともに劣化していきます。古い下水道管が破損すれば、汚水が漏れ出して環境を汚染したり、ひどい場合は道路が陥没してしまう事故につながることもあります。

このように、水道管や下水道管を良好な状態に保つことは、安全な水道水を未来にわたって維持するために避けて通れない課題です。しかし、古い管を新しく取り替えるには時間も費用もかかります。日本中の老朽化した水道管を一斉に更新するのは現実的に難しく、計画的に少しずつ進めていくしかありません。人口減少や自治体の財政問題などもあり、上下水道の維持管理には厳しい状況もありますが、それでも安全な水を次世代に引き継ぐために手を打っていく必要があります。

安全な水道水をこれからも維持していくためには、私たち一人ひとりの協力も欠かせません。もちろん、直接水道管を取り替えるのは専門の業者さんや行政の仕事ですが、それを支えるには私たちの税金や水道料金が使われています。水道管の更新やメンテナンスには大きなお金が必要ですから、私たちもそのことを理解して、将来のために投資していくことが大切です。場合によっては、水道料金の値上げなどが議論されるかもしれませんが、安全・安心な水を守るためであれば前向きに検討したいところですよね。

また、私たちにできる身近な協力としては、水を無駄遣いしないことも挙げられます。普段から節水を心がけて水資源を大切に使うことで、水道システム全体への負担を減らすことにもつながります。それから、もし自分の住んでいる地域で水道管工事が行われるときには、「また工事で通行止めか」と不満に思うのではなく、「古い水道管を直してくれているんだな」と前向きに捉えてみるのもいいかもしれません。私たちの少しの理解と協力が、安全な水道水を維持する大きな力になるのです。

蛇口をひねれば飲める水。 これは決して当たり前のことではなく、多くの人々の支えと高度な技術によって成り立っている「ありがたい日常」です。世界では貴重なこの日常を、これからも日本で当たり前に享受し続けていけるように、みんなで水道のことを少し気にかけてみませんか?日々何気なく使っている水だからこそ、そのありがたさを忘れずに、大事に使っていきたいですね。

皆さんは普段、水道の蛇口から出る水をそのまま飲んでいるでしょうか?きっと多くの人が「はい」と答えるでしょう。日本では、蛇口をひねれば安全な水が出てくるのが当たり前になっていますよね。しかし、実はこれ、世界的に見るととても恵まれた環境だということをご存知でしょうか。では、なぜ世界の多くの国では水道水を飲むことが難しいのでしょうか?日本の水道水が安全に飲める理由や、それを支える仕組み、そして今後の課題について、一緒に見ていきましょう。

世界には、水道水をそのまま飲める国が実はごくわずかしかありません。ある資料によれば、日本を含めてもせいぜい十数カ国程度だと言われています。そのほとんどは日本やヨーロッパの一部など、ごく限られた国々だけです。多くの国では水道の水をそのまま飲むことができず、飲み水には一度煮沸したり、市販のミネラルウォーターを利用したりするのが一般的です。旅行先で「現地の水道水は飲まないように」と注意された経験がある方もいるかもしれませんね。

どうして水道水をそのまま飲める国がそんなに少ないのでしょうか。大きな理由の一つは、水をきれいにする技術や設備が整っているかどうかです。水道水を安全に飲めるようにするには、高度な浄水設備で細菌や不純物をしっかり除去し、厳しい水質基準を守る必要があります。また、水を各家庭に届けるまでの配管も清潔に保たれていなければ、せっかく浄水場できれいにした水が途中で汚染されてしまう恐れがあります。こうした条件をクリアするのは簡単ではなく、予算や技術が不足している地域では、水道水をそのまま飲むのが難しいのです。

そんな中で、日本は水道水をそのまま飲める数少ない国の一つです。日本では各地に浄水場が設置され、水を徹底的にろ過・消毒してから家庭に送り出しています。水質検査も厳格に行われており、クリアな水を蛇口から得ることができます。「日本の水は美味しい」と海外から称賛されることもあるほどで、これは日本の水道に関わる技術者や関係者の長年の努力の賜物と言えるでしょう。

安全な水道水を維持するためには、実は「上水道」だけでなく「下水道」の管理も非常に重要です。上水道とは、飲み水として使うための水をきれいにして各家庭に届ける仕組みのことです。一方、下水道とは、家庭や工場などから出た汚れた水(生活排水や雨水など)を集めて処理し、きれいにしてから河川や海に戻す仕組みを指します。簡単に言えば、上水道はきれいな水を送り出す役割、下水道は使ったあとの汚れた水を回収して浄化する役割を担っているのです。

では、なぜ下水道の管理が水道水の安全と関係するのでしょうか。それは、水の循環を考えれば納得できます。私たちが使った水は下水道によって処理された後、最終的には川や海に放流されます。その川や地下水はまた別の場所で水道水の水源になります。もし下水道が整備されておらず、汚れた水がそのまま川や地下水に流れ込んでしまったら、水道水の元になる水源が汚染されてしまいますよね。そうなると、いくら浄水場で浄化しても安全な飲み水を得るのが難しくなってしまいます。

実際、世界で水道水が飲めない地域の中には、下水処理が十分でないために水源が汚染されているケースも多くあります。逆に言えば、日本で安全な水道水が供給できているのは、浄水設備の技術力だけでなく、下水道を含めた総合的な水管理が機能しているおかげなのです。水道水の安全を守る裏には、目には見えない下水道の働きがあるというわけですね。

日本では、長年にわたる上下水道の整備のおかげで安全な水を飲むことができています。しかし、近年その日本の水道を巡って新たな課題がクローズアップされてきました。それが、水道管の老朽化問題です。高度経済成長期(1960~70年代)に全国で整備された水道管の多くが、今まさに耐用年数を迎えつつあります。実は、日本中に張り巡らされた水道管をすべてつなぎ合わせると、地球を何周もするほどの長さになるのですが、そのうち相当な割合が何十年も前に敷設された古い管だと言われています。

老朽化した水道管を放置すると、さまざまなトラブルが発生します。例えば、管にひび割れや錆びが生じて水漏れが起きたり、最悪の場合は破裂して断水になったりします。皆さんもニュースで、道路から水が噴き出している映像を見たことがあるかもしれませんね。あれは地下の水道管が壊れたことが原因です。年間に全国で数万件規模の漏水事故が起きているとも言われており、これは放っておけない問題です。また、水漏れによって貴重な水資源が無駄になってしまうだけでなく、漏れた箇所から雑菌や汚れが水道管に入り込んで水質が悪化するリスクも考えられます。さらに、水道管だけでなく下水道の管も年月とともに劣化していきます。古い下水道管が破損すれば、汚水が漏れ出して環境を汚染したり、ひどい場合は道路が陥没してしまう事故につながることもあります。

このように、水道管や下水道管を良好な状態に保つことは、安全な水道水を未来にわたって維持するために避けて通れない課題です。しかし、古い管を新しく取り替えるには時間も費用もかかります。日本中の老朽化した水道管を一斉に更新するのは現実的に難しく、計画的に少しずつ進めていくしかありません。人口減少や自治体の財政問題などもあり、上下水道の維持管理には厳しい状況もありますが、それでも安全な水を次世代に引き継ぐために手を打っていく必要があります。

安全な水道水をこれからも維持していくためには、私たち一人ひとりの協力も欠かせません。もちろん、直接水道管を取り替えるのは専門の業者さんや行政の仕事ですが、それを支えるには私たちの税金や水道料金が使われています。水道管の更新やメンテナンスには大きなお金が必要ですから、私たちもそのことを理解して、将来のために投資していくことが大切です。場合によっては、水道料金の値上げなどが議論されるかもしれませんが、安全・安心な水を守るためであれば前向きに検討したいところですよね。

また、私たちにできる身近な協力としては、水を無駄遣いしないことも挙げられます。普段から節水を心がけて水資源を大切に使うことで、水道システム全体への負担を減らすことにもつながります。それから、もし自分の住んでいる地域で水道管工事が行われるときには、「また工事で通行止めか」と不満に思うのではなく、「古い水道管を直してくれているんだな」と前向きに捉えてみるのもいいかもしれません。私たちの少しの理解と協力が、安全な水道水を維持する大きな力になるのです。

蛇口をひねれば飲める水。 これは決して当たり前のことではなく、多くの人々の支えと高度な技術によって成り立っている「ありがたい日常」です。世界では貴重なこの日常を、これからも日本で当たり前に享受し続けていけるように、日々何気なく使っている水だからこそ、そのありがたさを忘れずに、大事に使っていきたいと感じました。

確定申告の相談を受けた際に、よく見られる間違いです。

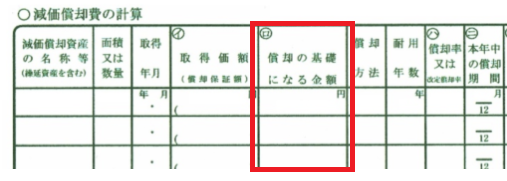

減価償却費の計算ページの「償却の基礎になる金額」に、前年度末の未償却残高を記載していることがあります。

これまで、確定申告を手書きで、記載されていた方に多い間違いです。

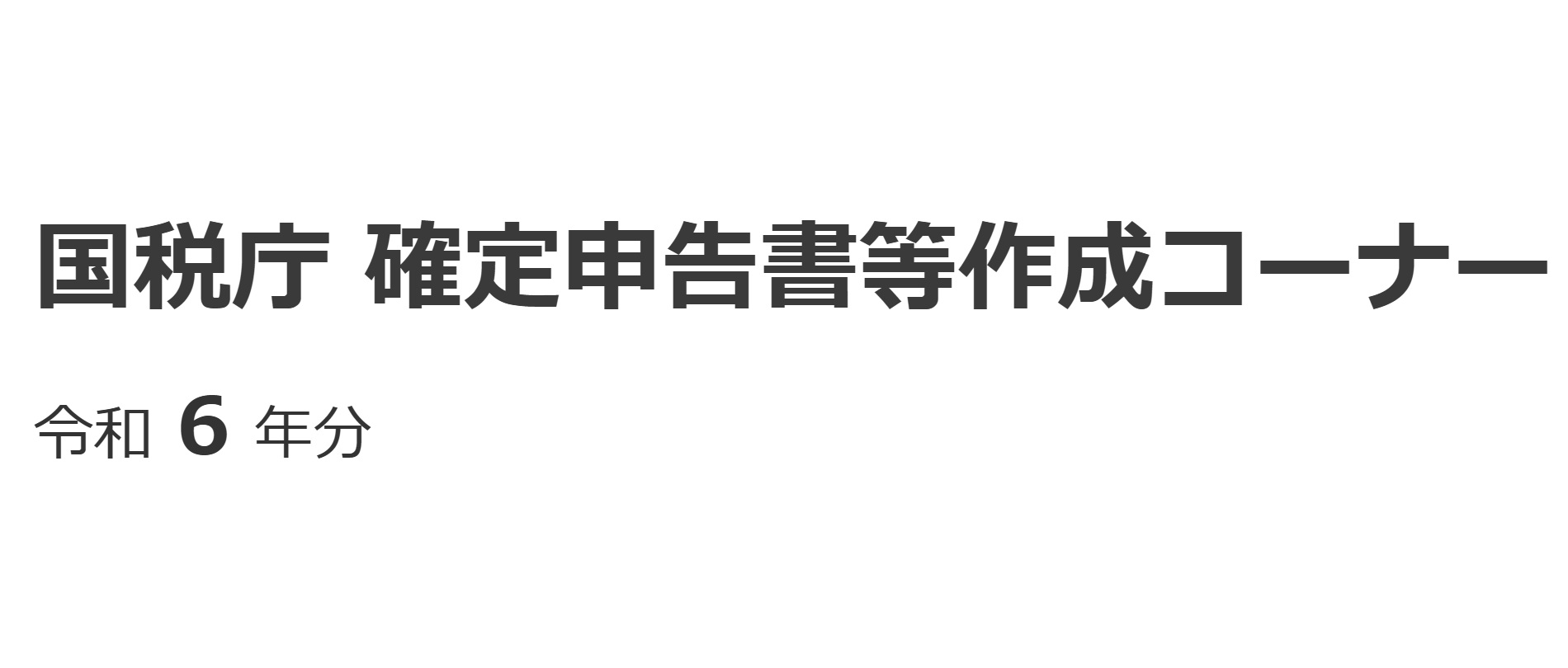

e-taxの確定申告書等の作成コーナーを使えば、このような間違いは発生しません。

さらに、e-taxを活用することで、税務署の業務の効率化にも繋がります。

参考URL:国税庁 確定申告書等作成コーナー(https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl)

確定申告の作成を受け付けております。HPの以下の問い合わせフォーム(https://tax-yonese.jp/)から連絡をお願いいたします。

2/17から受付が始まった確定申告も早いこと中間地点にきました。

そこで、年金受給者の方のe-taxの確定申告の作成における注意点をお伝えしたいと思います。

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

国民年金等の公的年金の受給者には、公的年金等の源泉徴収票が届いていると思います。

e-taxの公的年金の入力欄にて、社会保険料を記載する欄があります。

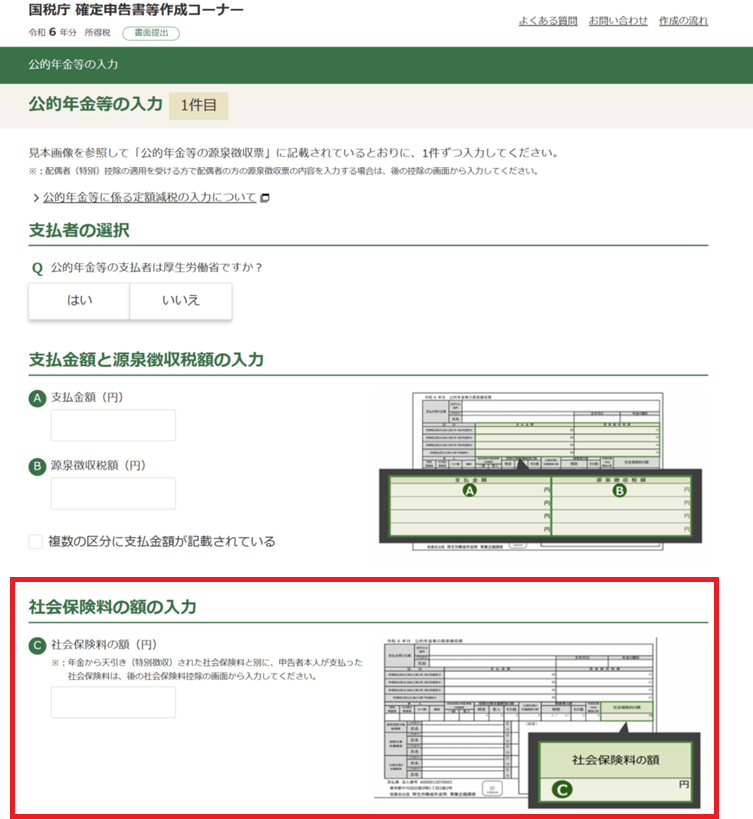

さらに、進むと「控除の入力欄」に来ます。ここでも社会保険料控除欄が出てきます。先ほどの源泉徴収票のページで、社会保険料を入力された場合は、ここでの記入はしないようにしてください。二重で社会保険料控除のミスになります。

確定申告のご依頼は、以下のURLから受け付けております。

https://tax-yonese.jp/%e3%81%8a%e5%95%8f%e3%81%84%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%82%92%e5%90%ab%e3%82%80%e4%b8%ad%e5%a4%ae%e6%8f%83%e3%81%88%e3%81%ae%e8%a6%8b%e5%87%ba%e3%81%97/

今回、税理士登録後、初の確定申告の無料相談会(2/7(金) 新横浜)に参加しました。無料相談会の独特な空気感に、正直なところ最初は少しドキドキしていました。早い時間から相談者さまが来られており、特に高齢の方やそのご家族が多い印象でした。

最も多い案件は、医療費控除による還付申告の申請です。病院へ頻繁に通う方や、入院でまとまった出費がある方にとって、医療費控除は大きな助けとなります。あるご年配のご夫婦は「還付金で、久しぶりに美味しいものでも食べに行こうか」と、その笑顔を見た瞬間、私自身もこの場に来られて本当によかったと心が和みました。

また、サポートをするお子様やお孫様と一緒にいらっしゃるケースも多く見受けられました。高齢の方がご自身ですべての書類を管理するのは大変ですし、特に、保険料控除の証明書はサイズが小さく文字も細かいため、読み間違いや紛失のリスクも高まります。付き添いのご家族がしっかり確認を手伝い、書類を整理している姿を見ると、自然とほっとした気持ちになりました。

特に医療費控除は、領収書やレシート、保険金などの補填金額の確認が欠かせません。高齢の方は通院回数や治療内容も多岐にわたるため、正しく申告すれば還付額が大きくなる場合もあります。こうした制度を丁寧に伝え、「納税者の不安を少しでも解消する」ことこそが、私たち税理士の大事な役割だと改めて感じました。

初めての無料相談会で緊張もありましたが、目の前で納税者の方々が安堵し、笑顔になる瞬間に立ち会えたことは、大きな励みになりました。これからも専門知識を活かしつつ、一人ひとりに寄り添いながら分かりやすいサポートを心がけたいと思いました。

Yahooニュースに、ガソリン税の暫定税率廃止について、当事務所から記事を掲載いたしました。

https://news.yahoo.co.jp/articles/a2e3c306979664f06cf9fcbce0986c826a71ba30

※ 2025年1月13日現在の情報です。

日本では、一定の条件を満たすと出国税が適用されることがあります。この制度は、資産を海外に移転し、日本国内で課税されるべき利益が未払いのままにならないようにするためのものです。しかし、仮想通貨に関しては、この出国税の対象外となっています。

出国税は、一定の基準を超える資産を保有し、かつ居住者の地位を離れる場合に課税される制度です。対象となるのは、以下のような金融資産です:

2025年1月現在、仮想通貨は有価証券として扱われてないことから、出国税の対象となっていません。

仮想通貨は2025年現在、出国税の対象外とされていますが、今後の税制改正によって変更される可能性があります。最新情報を確認し、適切な資産管理を行うことが重要です。

はじめに

相続税の負担軽減を目的として、海外への移住を検討する方は少なくありません。日本に長く居住しなければ、相続税法上の「非居住者」となり、課税対象となる資産が限定されるケースもあるためです。例えば、シンガポールやドバイ等への移住があげられます。

しかし、相続税対策として海外へ移住しても、新天地での生活が思ったような快適さをもたらすとは限りません。元ベトナムの駐在員だった視点で記事にしました。

移住当初は「新鮮で楽しい」しかし徐々に生まれる不満

当初は海外生活に心踊らせ、娯楽や観光地を存分に楽しんでいました。しかし、数ヵ月も経つと、娯楽施設や遊び場は限られ、次第に飽きが生じます。

また、南国の場合は、はっきりとした四季がなく、1年を通じて大きく変わらない気候が、人によっては退屈になったりまします。1年中、Tシャツ、短パン、サンダルの生活です。

海外移住を断念・帰国する主な理由

家族・友人との距離:

海外移住は、これまで築いてきた家族・友人関係との物理的距離を大きく広げます。オンラインツールでコミュニケーションがとれる時代とはいえ、直接会える距離にいない寂しさは残ります。

言語の壁と現地社会への溶け込み:

英語が通じる都市への移住でも、ローカルコミュニティでの生活を満喫するにはそれ相応な言語力が欠かせません。

医療・政治情勢への不安:

若い頃には気にならなかった健康問題も、年齢を重ねると重大な関心事となります。海外で医療費が高額になるケースや、政治的・社会的な不安定要素があると、将来への不安が募りやすくなります。

相続税対策として海外移住を考える場合、純粋な税務面での有利性だけではなく、移住先での生活の質や家族関係、健康面、将来への展望など多角的な視点が必要です。

もし、海外移住を考えている場合、移住先にお試しで、2年ほど住んでみることをオススメします。

生命保険金は、被保険者の死亡時に受取人が受け取る財産であり、通常は相続税の対象です。ただし、一定条件下では非課税枠が適用され、これを活用することで相続税の負担を軽減できます。本解説では、非課税枠の仕組みと活用法を簡潔にまとめます。

【非課税枠の概要】

非課税枠は相続税法に基づく優遇措置で、受取人の属性や契約内容に応じて適用されます。

1. 受取人の属性

■ 配偶者: 基礎控除が大きく課税リスクは低いが、非課税枠が少ない場合があります。

■ 子供: 非課税枠が大きく節税効果が期待されます。未成年の場合、親が財産を管理できます。

■ 孫: 原則として非課税枠が適用されず、2割加算などの影響で税負担が増大します。

2. 契約内容の見直し

契約金額や受取人の調整を行うことで、相続税の負担をさらに軽減できます。

【非課税枠の活用方法】

非課税枠を最大限活用するには、以下のポイントが重要です。

1.受取人の選定

受取人を配偶者や子供とすることで、節税効果を高められます。孫を受取人にする場合は税負担の増加リスクに注意が必要です。

2.契約内容の見直し

保険金額や受取人設定の変更を通じて、税制上のメリットを最大化できます。

【主要ポイント】

上記のとおり、非課税枠については、子供を受取人とすることをメインに検討いただければと思います。

生命保険金の非課税枠は、相続税対策として有効ですが、受取人や契約内容を慎重に検討することが必要です。正しい知識を基に活用することで、相続税の負担を減らし、スムーズな遺産分配を実現できます。

確定申告の準備をされている方もいると思います。今回は、実務上でも誤りがあると言われている生命保険金における確定申告の注意点について、触れたいと思います。

生命保険に係る一時所得は、保険事故が発生した日に収入すべき時期が決まります。そのため、実際に保険金を受け取った時期が後になっても、保険事故が発生した年の所得として確定申告する必要があります。この点に注意しないと、無申告加算税や延滞税の対象になる可能性があります。

例えば、保険事故の発生が12月、保険金の受取が翌年の3月になったケースが注意です。

生命保険に係る一時所得は、保険事故が発生した日に収入すべき時期が決まります。そのため、実際に保険金を受け取った時期が後になっても、保険事故が発生した年の所得として確定申告する必要があります。

生命保険に係る一時所得を確定申告しない場合、無申告加算税や延滞税の対象になるので、注意が必要です。